EL ESPEJO

Entre los muchos utensilios que hemos inventado para facilitarnos la vida existe uno que se nos ha vuelto indispensable para contemplar nuestra imagen y que ocupamos para mejorarla: es el espejo.

Gian Claudio Beccarelli Ferrari

Entre los muchos utensilios que hemos inventado para facilitarnos la vida existe uno que se nos ha vuelto indispensable para contemplar nuestra imagen y que ocupamos para mejorarla: es el espejo. Un servicio parecido nos otorga también los retratos pintados, las fotografías y los videos, pero no es igual. El espejo, aún con su imagen tan efímera que desaparece cada vez que nos alejamos de su reflejo, tiene la ventaja de mostrarnos nuestra realidad instantánea y viva. Si no lo tuviéramos, saldríamos a la calle por lo menos despeinados, con el riesgo de espantar a quienes nos vayan encontrando.

El espejo reproduce nuestra imagen física, la que podemos modificar tantito con un buen maquillaje, si no nos gusta cómo se nos ve, pero no alcanza proyectar lo que permanece oculto en nuestro corazón. Ahora, ya que hemos avanzado mucho en la tecnología, tenemos otros medios para escudriñar nuestros órganos internos. Acudimos a los rayos equis, a endoscopías, a exámenes de laboratorio de la sangre y a muchas otras cosas, pero nunca logramos traer a la superficie los anhelos o las frustraciones del alma. Para eso necesitamos de otro recurso, que es la convivencia con los miembros de una comunidad permanente de la que seamos parte.

Para llegar a conocer las actitudes que moldean nuestro ser interior tendríamos que imitar a los astrónomos que lanzan ondas energizadas al espacio sideral para medir la resonancia que obtienen y así cerciorarse de que existen, aunque no los vean, astros todavía desconocidos que reaccionan a sus estímulos.

Cuando un ser humano convive habitualmente con otros semejantes suyos, poco a poco va a poder aprender a distinguir sus emociones analizando las reacciones que provoca en ellos. Así puede descubrir la alegría como fruto de la simpatía de estar con personas que le agradan. Puede experimentar la compasión compartiendo las lágrimas de los que sufren o reír con los que ríen. Así como puede reaccionar con agresividad frente a quienes lo amenacen. Una comunidad en la que vivimos permanentemente resulta un óptimo espejo para que vayamos conociendo quiénes somos de verdad. De vivir como solitarios y de no contar con la ayuda de una comunidad, corremos el riesgo de creernos lo que quisiéramos ser, impidiéndonos descubrir qué ocultamos en la intimidad profunda de nuestro subconsciente. Eso constituye un gran engaño de consecuencias predecibles, porque nos lleva a la incapacidad de ser trasparentes y de establecer con los demás una relación de recíproca confianza.

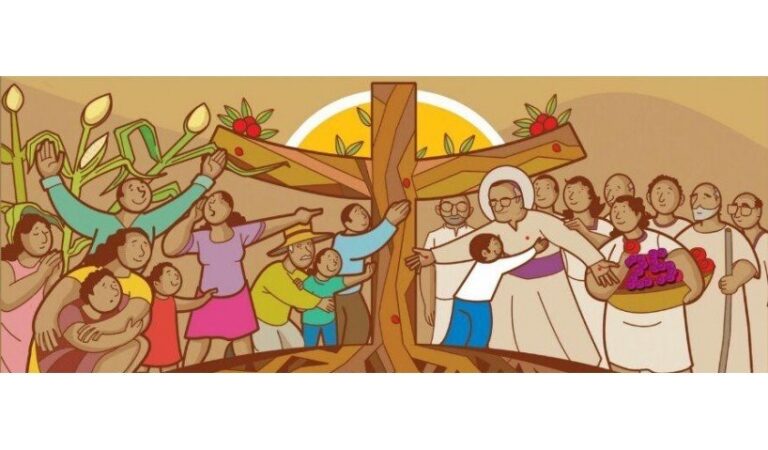

Una comunidad espejo nos hace el favor de llevarnos a la verdad. Nos auxilia para que tomemos conciencia de las buenas cualidades congénitas, de las que el Creador nos ha dotado desde el nacimiento, pero también nos permite reconocer que somos pecadores, de que somos permanentemente asechados por el miedo a la muerte, que nos ha hecho egoístas. Nos convence de que no podemos superar el egoísmo sólo con nuestra voluntad, sino que, para ello, necesitamos de un Salvador. Cualquier comunidad puede servir para que nos demos cuenta de nuestra condición de pecadores, sin embargo solo una comunidad cristiana es la que, después de habernos ayudado a descubrir que nuestros pecados capitales son la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza, nos atestigua que nuestro único Salvador es Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, para que veamos en él el prototipo de un hombre nuevo, que no ha tenido miedo a la muerte y que, por tanto, no se ha vuelto egoísta.

Pues la comunidad cristiana, a la que un ser humano puede adherirse libremente, nos presenta a Jesucristo como la ‘Palabra de Dios’ hecha hombre. En él, como nos dice el Apóstol Santiago en su Epístola, encontramos otro espejo, el espejo de quienes somos cada uno de nosotros a los ojos de Dios: “Poned por obra la Palabra de Dios y no os contentéis sólo con oírla, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno se contenta con oír la Palabra sin ponerla por obra, ése se parece al que contemplaba sus rasgos fisionómicos en un espejo: efectivamente, se contempló, se dio media vuelta y al punto se olvidó de cómo era.

En cambio el que considera atentamente la Palabra de la libertad y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ése, practicándola, será feliz” (St 1,22-25). La fe cristiana es un llamado a volvernos dóciles a la acción del Espíritu Santo para que él reproduzca en nosotros la imagen del hombre nuevo que es Jesucristo.